麹菌、納豆菌、乳酸菌、酵母菌は空気中に飛んでいて、お外の世界で言えばすべての植物にくっついている。日本はよく米の稲から菌を取り入れていた。

乳酸菌

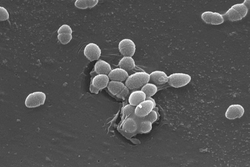

酵母菌

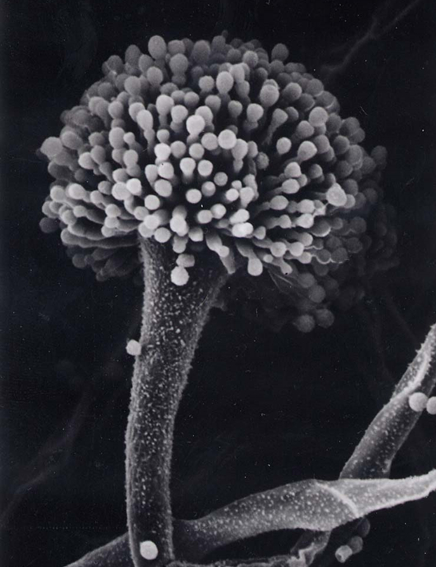

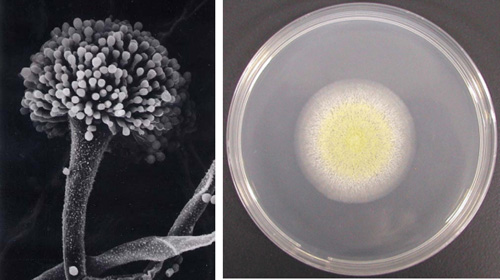

麹菌って、

原核生物

真核生物

単細胞生物

多細胞生物

などの違いがあります。

酵母菌は、菌類に分類されるカビの仲間の一種で、真核生物に分類されるのです。

| 単細胞生物 | 多細胞生物 | |

|---|---|---|

| 原核生物 | 大腸菌 乳酸菌 酢酸菌? 納豆菌? シアノバクテリア |

ほぼほぼいない |

| 真核生物 | 酵母菌 ゾウリムシ |

人間 植物 キノコ・カビ 麹菌 |

発酵食品を食べる

最近、発酵食品をよく食べてて、 別に腸活とかを意識しているわけじゃなくて、菌で食べ物が変化するのが面白くて、ついつい作っちゃうって感じです。子供のころ、クラシエとかの知育お菓子がありましたよね。そういう感覚に近いと思います。

最近よくたべてる発酵食品をならべてみました。

菌が発酵してつくる発酵食品がいいです。免疫の70%は腸でまかなわれているので、腸にどんどこ発酵食品をおくりこみましょう。

乳酸菌

・ヨーグルト

牛乳にヨーグルトいれてヨーグルトメーカー

・ぬか漬け

乳酸菌既製品

・チーズ

・キムチ

↑この2つは作るのが結構難しいですよ

麹

・塩麹

・味噌

麹系のものが一番つくるのが簡単な気がします。室温で放置するだけでいいので

・甘酒←これだけは、60℃必要なので、ヨーグルトメーカー

納豆既製品

←納豆も作ろうとすると部屋中が臭くなるので既製品を買います。

酵母菌

パンピザ生地

一般的に、パンは発酵食品に含まれないけど、パンも酵母菌で膨らませてつくる食べ物ですよね。ピザ生地などを作ってたべています。

テンペ菌

・テンペ 2日で菌糸でびっしりになるので、面白いです。

酵素とは?菌は酵素を吐く

すべての菌は酵素を吐き、その酵素で食べ物が発酵する。

酵素は生物ではない

“酵素”は生命を持たない物質

“酵素”は菌や生物がだすタンパク質

“酵素”は数百のアミノ酸がつながってできた物質

人間のツバにも酵素がふくまれてる。

菌が出すツバみたいにイメージすればいい。

麹菌は何種類も酵素を吐く

日本の麹系の発酵食品では麹菌が吐いた酵素を使っている。

一般に酵素は、40℃前後がもっとも活性される。

洗濯洗剤の酵素、低温だと酵素が働きにくい。40℃前後が汚れを落とす働きが活性化する。お風呂の残り湯を沸かして、つけ置き洗いが一番効果が期待できる。

1833年に初めて科学的に存在が発見された。はじめて見つかったのはアミラーゼで、1836年にペプシンが見つかった。

代表的なのは、

デンプンを分解する酵素のアミラーゼ

アミラーゼも2種類あって

「液化型アミラーゼ酵素」は、デンプンを構成するブドウ糖が数個つながった「オリゴ糖」まで大まかに分解する酵素です。

↓↓↓

「糖化型アミラーゼ酵素」は、デンプンやオリゴ糖を、ブドウ糖単位に細かく分解する酵素です。

タンパク質を分解する酵素のプロテアーゼ

タンパク質の分解のされ方により、「プロテイナーゼ」「ペプチダーゼ」などがあります。

「プロテイナーゼ」(エンドペプチダーゼ)は、タンパク質を構成するアミノ酸が数個つながった「ペプチド」まで大まかに分解する酵素

↓↓↓

「ペプチダーゼ」(エキソペプチダーゼ)はペプチドをアミノ酸の単位に切断する酵素です。タンパク質が分解されてできたアミノ酸

脂質を分解する酵素のリパーゼ

「リパーゼ」 (lipase) は、脂質を構成するエステル結合を加水分解する酵素群である。

乳酸菌の発酵

乳酸菌の食品

ヨーグルト・チーズなどの乳製品

キムチ、ぬか漬け、京都のすぐき漬け

なれずし、ふなすし、ますずし

乳酸菌は30~45℃で活性化 40℃が最も乳酸菌の働きがよく、55℃で死にはじめ75℃以上で15分間加熱で死滅する

乳酸菌の発酵の働きにより、乳糖から乳酸をつくります。乳酸と牛乳のカゼインタンパク質が反応して固まり、ヨーグルトになる。

乳酸は酸味すっぱみを作り出す。酸性になります。

酸性生育限界値は4.0、最適は6~7の弱酸性、アルカリ生育限界値は8

ぬか漬けは乳酸菌がぬかの糖分を食べて増殖、乳酸が増えて床内のpH値が4.6〜4.8(割と酸性)に下がる

自己生成した酸によるpH低下のために生育が停止し死滅するおバカな微生物でもある。

麹発酵

「東大が麹菌がビタミンを作るメカニズムをはじめて解明しました」という記事

麹菌は55℃を超えると死にはじめる

糀菌は青カビの一種で、好気性菌で空気が好き高温多湿を好む。

麹が糖を作ることで甘くなり、麹が働いたものを甘酒

麹が生成した糖を栄養に酵母が育成し、アルコールを作っていく。

甘酒にお酒の酵母を入れることで日本酒ができます。

甘酒の甘みは「グルコース」です

グルコース(英: glucose)は、分子式 C6H12O6を持つ単純な糖である。 ブドウ糖 ( ブドウとう 、 葡萄糖)とも呼ばれる。

麹の吐いた糖化酵素は、70℃を超えると活性を失い、一旦活性を失ったものは、温度を下げても効力を発揮しない。熱によって酵素のタンパク質が分解してしまうから。

麹の酵素がビタミンBを作る仕組み。

ビオチン生合成経路の酵素のひとつ”BioF”が、ペルオキシソームに輸送されて機能してビタミンを作る。

酵母発酵

「酵母」はアルコール発酵を担う「単細胞」の「生物」です。

アルコール飲料を作る場合、酵母は主にブドウ糖を取り入れることでしかアルコール発酵ができない。、

酵母は麹の吐く「糖化型アミラーゼ酵素」が強くないと、働けない。

酵母の吐く糖鎖分解酵素はENGase=エンド-β-N-アセチルグルコサミニダーゼ

酵母は自身の生産したエタノールによりアルコール度数が高くなりすぎると死滅してしまう。だいたいアルコール度数16 – 20%

パンに適した酵母

小麦を餌にして酵母を選別して育てていけばパンを焼くときに使える酵母にできます。

小麦粉内にアミラーゼ酵素は、α(アルファ)とβ(ベータ)の2種類が存在し

アルファアミラーゼ でんぷんをデキストリンに分解

↓↓↓

ベータアミラーゼ デキストリンを麦芽糖に分解

37~38℃の温度帯で一番活性する菌

60℃以上でオーブンで焼くと死滅する パンはほぼ180度

4℃以下の冷蔵庫の中にいれるとで休眠する。発酵活動をストップする。

酸素があれば呼吸をして増殖する。パン生地の中など酸素がない状況では、糖を炭酸ガスとアルコールに分解することでエネルギーを得て増殖する。

酢酸菌発酵

好気性

好適な範囲は5.4から6.3である。

酢酸菌はアルコールから酢酸を作ります。

酢酸菌がアルコールから酢酸を生産することによって、pHをph3まで低下させることでほかの微生物が活性できない状態にする。防腐や静菌・殺菌のはたらきをします

酢酸を作るのは、

ほかにも菌類は様々な酸(主に有機酸)を作るので入った菌によってできる酸は違います。

納豆菌

自然界の植物についている。

枯草菌の一種

日本産の稲の藁1本に、ほぼ1000万個の納豆菌が芽胞の状態で付着

田んぼや畑、枯れ草に存在し、稲わらに多く生息しています。

121℃で、20分以上加熱で死ぬ。100℃の沸騰ではしなない。

熱をくわえると胞子を形成して殻に閉じこもって生き残る

植物性タンパク質の多いものにつく。

納豆では、大豆のタンパク質を食べて発酵させます。うま味成分であるグルタミン酸を作ります。グルタミン酸と糖の一種であるフラクタンがネバネバした物質です。

煮大豆に納豆菌を加えると、発酵の過程でたんぱく質を分解しておいしさの成分アミノ酸を生成し

グルタミン酸は昆布と同じ

テンペ菌発酵

参考記事

テンペ菌はバナナやハイビスカスの葉に付着しているクモノスカビの一種。発酵に最も適した温度は約31度です。

テンペとは、大豆にテンペ菌をつけて発酵させた、インドネシアの伝統的な発酵食品です。

茹でた大豆をバナナの葉に包むとバナナの葉にあるテンペ菌の働きで発酵が進み、テンペが出来上がります。