古代ギリシアの天文学者、数学者ってやばすぎないですか?

2人紹介しますね。

アリスタルコス(Aristarchus: Αρίσταρχος: 、紀元前310年 – 紀元前230年頃

エラトステネス(Eratosthenes,Ερατοσθένης, 紀元前275年 – 紀元前194年

ギリシア人以外2人

テュリオスのマリノス (Marînos ho Týrios: Μαρῖνος ὁ Τύριος, 紀元後 70年ころ – 130年ころ)

クラウディオス・プトレマイオス(Claudius Ptolemæus,: Κλαύδιος Πτολεμαῖος, 紀元後83年頃 – 168年頃)

前提として、古代ギリシアにおいては紀元前4世紀ごろより地球が球形である。という考えが一般的に普及していた。

アリスタルコス

紀元前310年 – 紀元前230年頃

宇宙の中心に太陽が位置しているという太陽中心説Heliocentrismを最初に唱えた。

アリスタルコスの太陽中心説(地動説)が、「けっきょくやっぱり正しかったんだ!」って実証されるのは、コペルニクスとガリレオの検証結果がでる約2,000年後!!

それまでは、人類は天動説、地球中心説geocentrismで2000年間をすごしてしまう・・・。

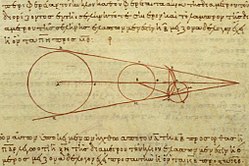

太陽,地球,月 などの位置関係と動いてる軌道を理解できていた。

月と地球の距離を計算。

それをもとに、地球と太陽の距離を計算。

それをもとに、月の大きさと、地球の大きさ、太陽の大きさをだいたいこれくらいと推測した。

大きさと距離は間違っていたけど

太陽 > 地球 > 月

太陽が地球よりも明らかにやばいくらい大きいと理解していた。

という大きさの相関関係はただしく理解できてた。

エラトステネス

紀元前275年 – 紀元前194年

アレクサンドリア図書館の館長で

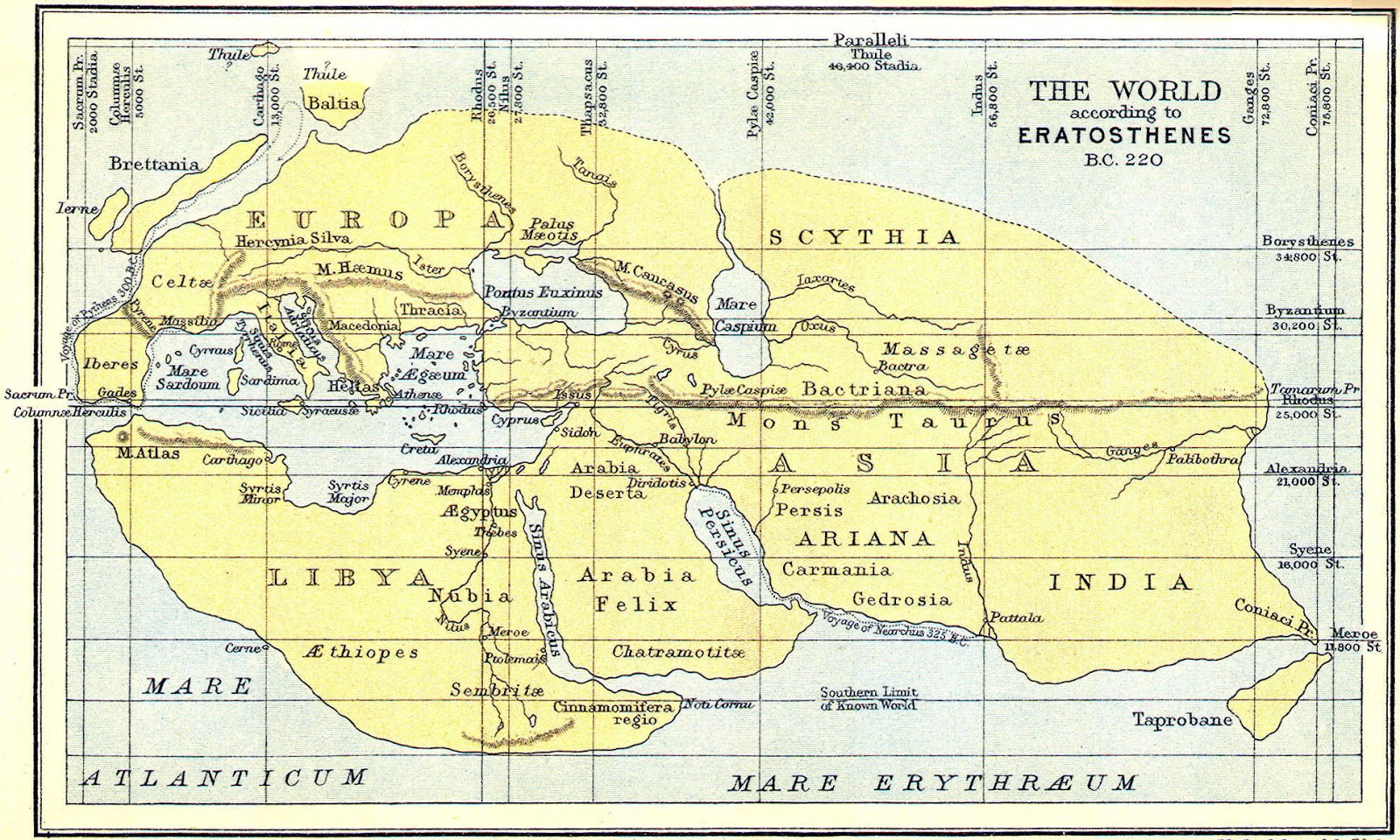

緯線と経線の考え方を利用していた人物です。

世界地図も作っていて、アラビア半島、地中海、スペイン、イタリア、あたりは、いい感じにつかめてますね!2200年前です。日本は縄文時代で文字もなかったし、毛皮着て、狩りをしていたころですからねw。

古代ギリシアの常識として地球が球体であることを知っていて、太陽、月、地球の関係を理解していました。

紀元前240年ごろ地球の大きさを初めて測定しました

地球の全周を250,000 スタディアと答えを出したそうです。

現在、当時使われていた1スタディアが何キロなのか?厳密にわからないのですが

46,250 キロメートルと計算したんじゃないか? と言われています。かなり惜しいですよね!。

※実際は約40,000km

月の大きさも計算していて、月の外周を約14,000km だと計算した。

※実際の月の外周は約10,916km

おしい!

当時の1スタディアが何キロかによって、どれくらい正確だったのか、定かじゃないんですが、もしかしたら、月の大きさ、地球の大きさもバチバチの正確な答えに近かったかもです。

テュリオスのマリノス

マリノスは、赤道の長さを 180,000スタディアと推計したが、これは概ね 33,300 km に相当し、赤道の長さは約40,075キロメートルで実際よりも 17%短い値であった。

# Calculate the percentage difference

original = 40075

new_value = 33300

percentage_difference = ((original – new_value) / original) * 100

percentage_difference

地球は完全な球体ではなく赤道が膨らんだ形をしているため、極周りよりも少し長くなっています。

クラウディオス・プトレマイオス

クラウディオス・プトレマイオス(Claudius Ptolemaeus)は**天動説**を体系化した人物として知られています。

彼の著書『アルマゲスト』では、地球を宇宙の中心に据え、惑星や太陽が地球の周囲を回るとする天動説の詳細なモデルを提唱しました。この考えは中世ヨーロッパで長く支持されました。

### 主な功績

1. **天文学**

– 『アルマゲスト』で天動説を体系化。

– 惑星の運行を説明する「周転円」の概念を提案。

2. **地理学**

– 『地理学大全』を執筆し、当時の世界地図作成に影響を与えました。

– 緯度・経度の概念を用いた地図を提案。

3. **光学**

– 光の屈折や反射に関する初期の研究を行い、視覚に関する理論を構築。

4. **占星術**

– 『テトラビブロス』という占星術の重要な書物を執筆し、占星術理論の基礎を築きました。

プトレマイオスは**天文学、地理学、占星術**の分野で影響力を持ち、その成果はヨーロッパやイスラム世界で約1400年にわたって使われ続けました。

アンティキティラ島の機械

古代ギリシャの『アンティキティラ島の機械』っていうのがあって

歯車で動いて回転して太陽・月・5つの惑星の昼夜の動きを再現した機械。なんですけど

紀元前200年ごろにそんなのが作れてたんですね。古代ギリシアの科学力、工業力が2000年先をいってますよね。

地球が丸いって知ってて、ほぼ正確に、月、太陽、地球の大きさ計算したり、それぞれの距離を計算したり、古代ギリシア人の知能ってやばすぎですよね。

後世1500年代以降になって。レオナルド・ダ・ビンチとかガリレオ、ニュートンとか他にも天才ってでてくるけど、それくらいの知能をもった人たちがごろごろいたってことですよね。

古代ギリシア人が滅びないで、今日、現代の2020年まで、知的な研究活動していたら、人類の科学力とかとんでもないことになってたでしょうね~。西暦4000年くらい相当の科学力だろうから、想像もつかないですね。